今回の海外視察レポートはスタッフ原よりお伝え致します。

今回は「歩いて楽しい街のつくり方」がテーマです。

私たちの事務所では、建築の設計だけでなく、都市のマスタープランやデザインガイドラインなどの作成も行っています。その際に、その街に暮らす人にとってはもちろん、初めて訪れる人たちにとっても、また訪れたくなる、歩いて楽しくなるような様々な仕掛けを設ける検討なども行います。今回は、世界有数の4大都市、ロンドン(イギリス)、パリ(フランス)、マドリード(スペイン)、ニューヨーク(アメリカ)ではどのような街づくりの工夫がなされているのか、普段何気なく歩いている中では見過ごしてしまうような小さな仕掛けにもフォーカスして、比較検証してみました。

その一「舗装」

いきなりマニアック…と感じるかもしれません。でも実は舗装には歩いて楽しい街並をつくる上で、非常に大きな効果があります。具体的には、素材や色味の違いによってパターンをつくることで、領域感をつくったり、敷地や街区を越えた連続感をつくったりすることができます。また幾何学模様による特徴的なパターンは、その場所特有の個性も生み出すことができます。

マドリードでは、色味の異なる石材によって通りごとに個性あるパターンが施され、街全体での舗装による雰囲気づくりに力を入れている印象を受けました。

また、道路の舗装は一般的に公共事業により整備されますが、ニューヨークではそれぞれの街区の舗装が敷地境界を越え、公共の歩道にまでにじみ出している事例も見られました。

その二「植栽」

植栽は街並みに彩りや潤いを与えるだけでなく、樹木の配置によって、フォーマルまたはカジュアルな雰囲気をつくったり、印象に残るシンボルとなったりします。シャンゼリゼ通りはその代表格と言えますが、パリでは街並みの威厳のようなものをつくるために、植栽を象徴的に使っている印象がありました。

パリとは対照的に、ロンドンでは大通りに並木はそれほど多くなく、逆に街並みとして建物のデザインをしっかり見せているように感じました。また並木の代わりに街区の角にシンボルツリーを植えたり、オープンスペースに群として植えることでアクセントとしたりなど、樹木に対する扱いの違いが見られました。

また、様々な要因により並木を植えることができない場所でも、巨大なプランターにより、街路樹と同じように樹木を設けている事例がありました。さらに、草花のハンギングバスケットなどによっても、街並みに彩りを加えています。維持するためには管理が大変だと思いますが、それぞれの店舗の店先だけでなく、公共の街灯などにも設置されており、植栽に対する愛着や意識の高さが感じられました。

その三「照明」

照明の役割は、ただ単に夜間の明るさを確保するだけではありません。器具自体のデザインによって個性を出したり、並木と同じように光の連続によって、街並みに連続感を出したりなどの効果がありますが、ここでは特に演出としての照明を取り上げてみます。

最も印象的だったのはロンドンで、ヨーロッパ特有の彫りの深い建物の外装をしっかりライティングすることで、昼間とはまた違った非常に美しい街並みを見ることができました。それぞれの建物形状に合わせて、途切れることなく連続してライティングされているのも、都市計画による景観形成の一部として行われているものだと推測されます。

パリやマドリードにも建物単体でのライトアップや光の演出はありましたが、各建物で完結しているケースが多く、街並みとしてはロンドンが圧倒的な印象でした。

「圧倒」という意味ではニューヨークのタイムズスクエアも取り上げられるでしょう。これはライティングデザインではありませんが、LEDディスプレーによる個々の広告看板が、昼にも増して印象的に浮かび上がり、これも一種の光の演出と呼べるのではないかと思います。

その四「設置物」

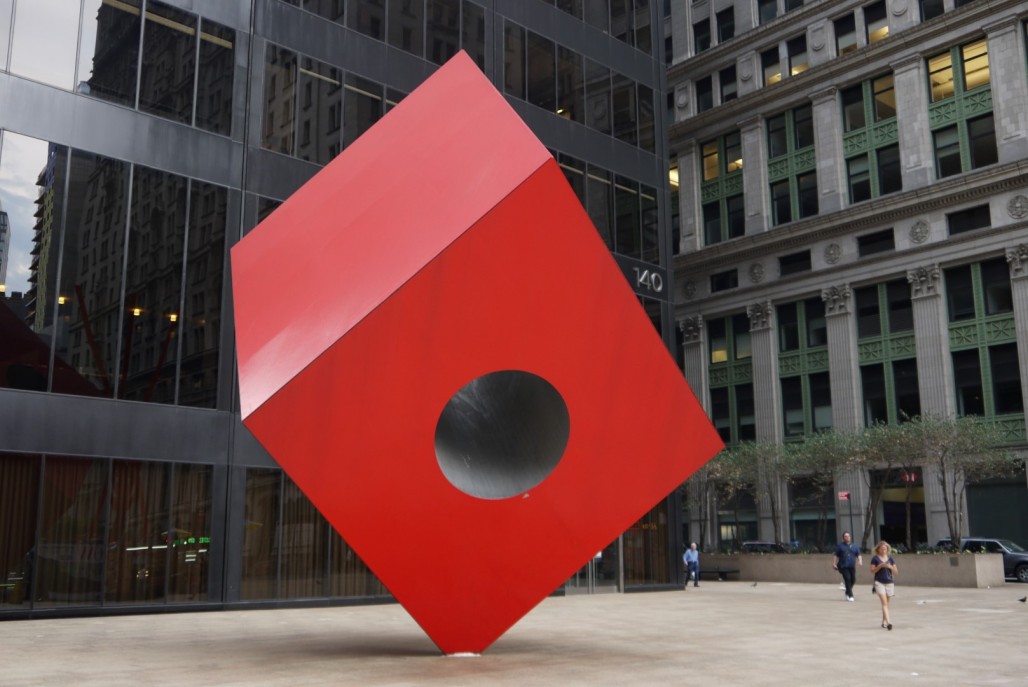

設置物とは具体的には、ストリートファニチャーやアート、ボラードや看板、さらにはマンホールの蓋やツリーサークルなども含まれます。印象的な設置物はその場所のシンボルにもなりますし、観光客にとってはフォトスポットにもなります。また、街並みに遊び心を与えるにも、設置物を工夫するのが有効だと思います。

ロンドンでは街のブランディングの一貫として、ポストや公衆電話、路線バスが赤で統一され、石造りの比較的彩度の低い街並みの中で、楽しげなアクセントとなっていました。

アイレベルだけでなく、頭上に設置されるものもあります。通りの入口に設けられるゲートや建物を跨いだ装飾旗などは、あたかも広場のように囲まれた特別な空間という感覚にさせます。

設置物の中で最も花形と言えるのが、アートだと思います。ニューヨークには個性的な現代アートが街中に溢れ、待ち合わせ場所やフォトスポットとして街の中で息づいていました。また、パリではフランス出身のアーティストであるニキ・ド・サンファルやジャン=ミシェル・オトニエルの、その場所のために創作した作品たちにも出会え、周囲の雰囲気との相乗効果で、美術館で見るアートとはまた違った特別な輝きを放っているように感じました。

その五「建物低層部」

建築低層部は歩いていて最も目に入るもので、街並みの中を歩く以上、目を背けることはできません。個人的には、「それぞれの建物の個性」と「街並みとして調和」との間での建築家の葛藤を想像しながら街を歩くのはとても楽しいと思います。もちろん私たちの事務所でも同様の検討を行うことが多々ありますが、特に低層部については、形状や素材、色味の検討によって、オーバースケールになりがちな建築物を、よりヒューマンスケールの親しみやすい雰囲気にデザインすることが大切だと思います。

長大な壁面を、つくり込まれたディテールにより分節する方法は、ヒューマンスケールの街づくりの常套手段です。1層や2層の高さで基壇部をつくり、構えとしてつくる手法はヨーロッパの街並みでは至るところに見られます。

さらに踏み込むとロンドンではアーケード、パリではパサージュと言われる屋内モール空間があります。街路を歩く延長で建物内に入り込こむことで、表層デザインとしてだけでなく、建物をヒューマンスケールで体感でき、より建物を身近に感じられる仕掛けになっていると思いました。

通りに面した店舗の表情も、歩いて楽しい街づくりに寄与しています。店舗の一部が通りに対してはみ出したり、ガラスを多用した透明度の高いデザインとしたりすることで、中の様子を見せることは、直接的に通りに賑わいを生み出していました。また、建築デザインと呼応した工夫を凝らしたショーケースも見ていて楽しいものでした。

建物の低層部で、街の賑わいに最も貢献しているものといえば、通りに面して設置されたテラス空間ではないでしょうか。欧米の人たちはとかくテラス席を好む傾向にあると思います。スペインのバルでは座席によって食事自体の値段も異なっており、テラス席が最も高いそうです。日本では通りに面したテラス席を持つカフェというのはまだまだ少ない印象ですが、通りに対して賑わいを与える強力なアイテムと言えるので、積極的に取り入れてほしいと思います。

その六「サインなど」

最後の仕掛けです。具体的には、オーニングやバナー、フラッグなどを指します。歩いて楽しい通りにするため、これまで取り上げたような、舗装を変えたり、樹木を植えたり、建物の低層部をリニューアルすることはなかなかハードルの高いことかもしれませんが、オーニングやバナーなどのアイテムは手軽に、なおかつ効果的に賑わいを生み出す、いわば「コスパの高い」アイテムだと思います。今回訪れた都市の中にも、色や大きさ、形状の異なる様々なサインが、通りに賑わいを生み出していました。中には日本ではあまり見かけないような形状のものもあり、とても参考になりました。

まとめ

以上6つの視点から、「歩いて楽しい街」の仕掛けを観察してきました。それらの仕掛けは、直接的に「楽しい!」と感じさせるよりは、どちらかというと何気なく無意識に訴えるものが多かったかもしれません。でもその小さな仕掛けの一つ一つが重なり合って、魅力的な都市空間というものをつくり上げているのだと改めて実感しました。

また今回訪れた街には、必ず他の都市では見たこともないような何かしらの面白い仕掛けがあったように思います。ロンドンの夜のライトアップ、パリの並木道、マドリードの石舗装パターンや装飾旗、ニューヨークのストリートアートや広告物などがそれにあたりますが、2020年にオリンピックを控えた東京の街も負けてはいられません。

今回の視察は10日間で4つの都市を歩き回るという非常に充実した(過酷な?)旅行となりました。世界一周航空券を使い、西回りで文字通り地球を一周したわけですが、世界有数の大都市を同時に比較できたことで、都市間のより小さな差異や共通点にまで気づくことができたと思います。

今回の視察で発見した仕掛けを参考に、これからますます日本に増えていくと思われる外国人来街者にとっても、そこに暮らす私たちにとっても、その場所ならではの「歩いて楽しい街」のつくり方を今後も考えていきたいと思います。

以上、スタッフ原のレポートでした。次回もお楽しみに。